微类星体V4641Sgr是“拉索”测到的具有最高能量的伽马射线源。中国科学院高能物理研究所供图

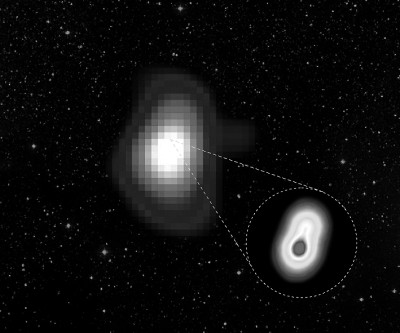

距离地球最近的著名类星体SS433。中国科学院高能物理研究所供图

“拉索”发现微类星体示意图。中国科学院高能物理研究所供图

在遥远的天际,宇宙也会“下雨”。每时每刻,源自深空的“粒子雨”洒向地球,它们携带着有关宇宙起源、天体演化等重要科学信息,是无数科学家究其一生试图破解的“谜题”。

黑洞是宇宙中最具吸引力的神秘天体之一,被视为吞噬一切的“终结者”。果真是这样吗?

近日,我国科技期刊《国家科学评论》(英文版)与《科学通报》(英文版)发表了高海拔宇宙线观测站(LHAASO,简称“拉索”)研究团队的两项成果:一项成果表明“进食”的黑洞是能力超强的宇宙线加速器;另一项成果刻画了宇宙线能谱的细节,揭示“进食”的黑洞是银河系内宇宙线高能组分的主要贡献者。

难道,黑洞还是超高能宇宙射线的源头?

“这为我们理解银河系宇宙线起源这个重大谜题带来了根本性的新认识。”美国威斯康星大学麦迪逊分校讲席教授弗朗西斯·哈尔岑如此评价这两项研究成果。

“考古”宇宙,“拉索”首探微类星体

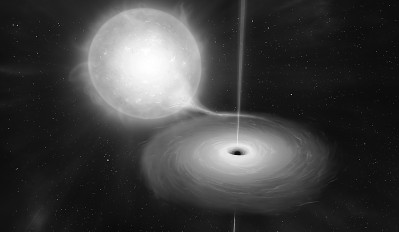

黑洞是宇宙天体中的“顶流网红”,它一般由大质量天体坍缩形成,质量极大且极端致密,强大的引力场连光都无法逃脱。不过,黑洞并非总是独自“隐居”,有时,它会与一颗普通恒星组成双星系统,“疯狂”吞噬伴星物质。

这么看,黑洞就宛如宇宙中一个贪吃的“怪兽”,凭借强大引力不断吞噬邻近恒星外层的气体。这些气体并非直接落入黑洞,而是围绕黑洞旋转,形成一个扁平的吸积盘——类似水池排水时形成的漩涡。

“这些被吞噬的物质靠近黑洞核心时,因粘滞作用被加热,使得黑洞吸积盘的温度分布,呈现出中心区域较高,向外逐渐降低的特征。黑洞吸积盘的高温区域能够发出明亮的不同‘颜色’的光,我们在地球上能够探测到这种光。”中国科学技术大学教授李剑解释,“更神奇的是,部分气体沿着磁场方向,以接近光速的速度喷射出去,形成两道方向相反的‘宇宙喷流’,仿佛黑洞两边长出了发光的‘翅膀’。”

“拉索”此次发现的,正是宇宙中的这类特殊系统——微类星体,即在双星系统中的黑洞,既不断吞噬伴星物质,部分物质又会以喷流形式被喷射出来,形成有吸积也有喷流的黑洞。

此次研究中,“拉索”首次捕捉到来自5个微类星体的超高能伽马射线信号。结合“拉索”精确测量出的宇宙线能谱,研究人员发现产生这些伽马射线的粒子能量正处于宇宙线能谱的“膝”区。

宇宙线是来自外太空的带电粒子,主要成分为各种原子核,被称为传递宇宙大事件的“信使”。但宇宙线,尤其是高能、超高能宇宙线的起源一直是待解之谜。自1912年奥地利科学家赫斯发现宇宙线以来,关于宇宙线的研究已产生了多个诺贝尔奖。

由于宇宙线粒子带电,在传播过程中会受磁场影响而“拐弯”,所以无法直接根据宇宙线粒子行迹找到其起源天体。不过,当宇宙线与星际物质发生碰撞时,所产生的高能伽马射线不带电,可以在太空中保持直线传播。

“这些高能伽马射线就像宇宙线在银河系内留下的一串串‘足迹’,通过它们,科学家可以反推出宇宙线的加速源位置,为寻找宇宙线起源天体提供重要依据。”“拉索”首席科学家、中国科学院院士曹臻解释说。

70年前,科学家发现千万亿电子伏特(拍电子伏特)左右能区的宇宙线数量会断崖式下降,这个结构因形似人类的膝盖,被称为“膝”区。“通常认为,这个能量以下的宇宙线产生于银河系内部,而能量更高的部分来源仍未确定。‘膝’区的宇宙线本就稀少,区分不同成分的粒子更是难上加难。”曹臻打了个比方,“这就像把瓜子、花生混在一起,要把它们分开才能知道各自的特点。”

深入“膝”区,解锁宇宙能谱关键密码

长久以来,科学家一直在探寻宇宙线能谱“膝”区形成的原因。宇宙线的起源或传播机制或许在这一能量范围内发生了根本性改变,它犹如宇宙线研究领域的一把“钥匙”,解开它,或许就能开启被称作“世界之谜”的宇宙线起源和加速机制的大门。

此次,“拉索”团队瞄准了黑洞。基于“拉索”数据,中国科学院高能物理研究所、南京大学、中国科学技术大学、意大利罗马大学等机构研究了5个微类星体,分别是SS433、V4641Sgr、GRS1915+105、MAXIJ1820+070与CygnusX-1,并分析它们的超高能伽马射线。

“SS433微类星体的超高能辐射与周围巨型原子云重合,强烈暗示来自被黑洞加速的高能质子与物质的碰撞。”曹臻说,分析表明该系统加速的质子能量超过1PeV(1PeV=1000万亿电子伏),总功率高达约每秒1032焦耳,相当于每秒释放400万亿颗人造最强炸弹——“沙皇”氢弹的能量。

而来自V4641Sgr微类星体的伽马射线能量达0.8PeV,成为又一个“超级PeV粒子加速器”,即产生这些伽马射线的“父辈”粒子能量超过10PeV。这使微类星体成为银河系内非常重要的一类PeV粒子加速器,这一发现解决了困扰科学家多年的一个难题:银河系内公认的宇宙线源是超新星遗迹,但观测和理论都发现它们无力将宇宙线加速到宇宙线“膝”及以上的高能量。

上述研究不断证实,这种“进食”的黑洞就是将宇宙线加速到拍电子伏特的加速器。“拉索”巧妙利用其强大的地面观测装置,采用多参数测量技术成功筛选出大统计量的高纯度质子样本,从而精确测量其能谱,精度媲美空间卫星实验。

“这一突破性的测量揭示了完全超出预期的能谱结构,清晰展现出一个新的‘高能组分’。”中国科学院高能物理研究所研究员张寿山表示,“拉索”的新结果与阿尔法磁谱仪测得的低能组分、“悟空号”卫星测得的中能组分一起,揭示了银河系内存在多种类的加速源。

“每一类加速源有各自独特的加速能力和能量范围,而‘膝’这一现象,正是产生高能组分的源天体所具有的加速极限表现。”张寿山说。

质子能谱的复杂结构表明,PeV能段的宇宙线质子主要来自微类星体这类“新源”,它们具有明显高于超新星遗迹的加速极限,能够产生超过“膝”的高能宇宙线。

“两项成果相互印证,构建起一个完整的科学图景。这不仅为解决困扰学界近70年的‘膝’区成因难题迈出关键一步,也为理解黑洞在宇宙线起源中的作用提供了重要的观测证据。”曹臻说。

更让人欣喜的是,“拉索”的复合型探测器阵列设计,使科学家既能通过超高能伽马射线探测宇宙射线的源天体,又能对太阳系附近的宇宙线粒子进行精确测量,既从天体源端看到了PeV能量的加速能力,又从宇宙线端看到了这类源所贡献的能谱特征。

这是第一次在观测上将“膝”结构与具体类型的天体——黑洞喷流系统关联起来。

捕捉“鼓包”,揭秘宇宙奥秘的中国智慧

这一突破性的关联,还带来了一个意想不到的“礼物”。

当“拉索”团队首次绘制出纯净的质子宇宙线能谱时,他们看到的并非一个简单的“膝盖”拐折,而且还看到了一个明显的“鼓包”结构。

“在物理学中,一个‘鼓包’的出现,通常意味着一个新的组分加入了进来。”曹臻说,“这彻底改变了我们对‘膝’区的传统看法——它并非一个简单的终结。”

“拉索”精细地描绘出这个“鼓包”的细节:宇宙线流强在下降前,先经历了一个微小的隆起。“这正是黑洞加速的质子所贡献的‘高能组分’,它就像这些高能粒子在能谱上留下的独特‘签名’。”曹臻说。

“而紧随其后的‘膝’,则正是微类星体这类天体加速极限的表现——它们能力超强,足以将粒子加速到惊人的拍电子伏特。”曹臻说,“但银河系中绝大多数微类星体的加速能力也存在一个上限,难以逾越10拍电子伏特这个门槛。因此,在达到其极限能量后,流强便急剧下降,形成了‘膝’。”

对“鼓包”和“膝”的解读,标志着人类在破解宇宙线起源这一“世纪谜题”的道路上,迈出了新的一步。而支撑这一步的,是一个强大的国家平台——核心科学目标就是探索高能宇宙线起源的“拉索”,它由中国科学家自主设计、建设并运行。

“‘拉索’的核心科学目标就是探索高能宇宙线起源以及相关高能天体物理过程。”中国科学院高能物理研究所所长曹俊说,在国务院发布的《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》中,高海拔宇宙线观测站项目被列为16个优先安排的重大项目之一,并于2015年12月31日获得国家发改委批准立项。

目前,“拉索”在高能伽马射线天文和宇宙线物理领域处于领先地位,且持续取得具有全球影响力的突破性成果。

“‘拉索’的复合型探测器阵列设计,让我们第一次在观测上将宇宙线能谱结构与微类星体关联起来。”曹臻说,“拉索”目前的测量结果中还有诸如高能量宇宙线组分比例等有趣细节,后续“拉索”还将积累更多观测证据,逐渐解决宇宙线起源问题,而“拉索”发现的宇宙线加速机制,也将为人类设计新型高能加速器提供灵感。

“‘拉索’的成果标志着银河系高能天体物理研究新纪元的开启。”西班牙巴塞罗那大学教授何塞普·马里亚·帕雷德斯对此给出了高度评价。曾经看似神秘莫测的宇宙现象,正随着科技的进步和研究的深入而逐渐揭开其神秘的面纱。