在中国悠久的历史长河中,建筑艺术以其独特的风格在世界建筑史上占据着重要地位。与西方文明以石材为主的建筑传统不同,中国古代建筑以精巧的木结构体系著称,这是中华民族对世界建筑艺术的卓越贡献。然而,木质建筑也面临着天然的局限——其保存年限远不及石质建筑。在战火纷飞的年代,这些精美的木构建筑往往难逃被付之一炬的厄运;即便在和平时期,岁月的侵蚀也会使其逐渐凋零。正因如此,现存完好的古代木构建筑多为明清遗存,而元代以前的木构建筑则如凤毛麟角,显得尤为珍贵。

作为十三朝古都的西安,承载着厚重的历史文化积淀。然而令人扼腕的是,昔日恢宏的秦宫汉阙、壮丽的唐长安城,如今都已湮没在历史长河之中,那些曾经巍峨的宫殿楼阁,最终都化作了尘土。现今西安保存下来的古建筑,主要以大雁塔、小雁塔等砖石结构的佛塔为代表。那么,在这座千年古都中,是否还留存着年代更为久远的木构建筑呢?答案是肯定的。今天,就让我们一同探访一座历经八百余年风雨的元代木构建筑瑰宝——位于鄠邑区的化羊庙。

化羊庙坐落于西安市西南方向的鄠邑区,依偎在秦岭化羊峪的峪口处。这个风景秀丽的峪口原名扈阳峪,其名称的由来蕴含着一个动人的传说:相传古时有一位牧童在此放羊,不幸遭遇豺狼袭击,羊群尽失。牧童悲痛欲绝之际,一位仙风道骨的神仙显灵,施展法术点石化羊,使羊群重现人间。

为纪念这一神迹,人们便将此地更名为化羊峪。

在化羊峪的入口处,矗立着一座承载着民间信仰的古庙——化羊庙。这座庙宇主奉东岳大帝,其原型是商朝名将黄飞虎。据《封神演义》记载,黄飞虎弃商投周后,辅佐武王伐纣立下赫赫战功。在姜子牙封神时,黄飞虎被敕封为东岳泰山天齐仁圣大帝,位居五岳之首,不仅掌管天地人三界的吉凶祸福,还统辖幽冥地府的十八重地狱,在民间信仰中具有崇高地位。

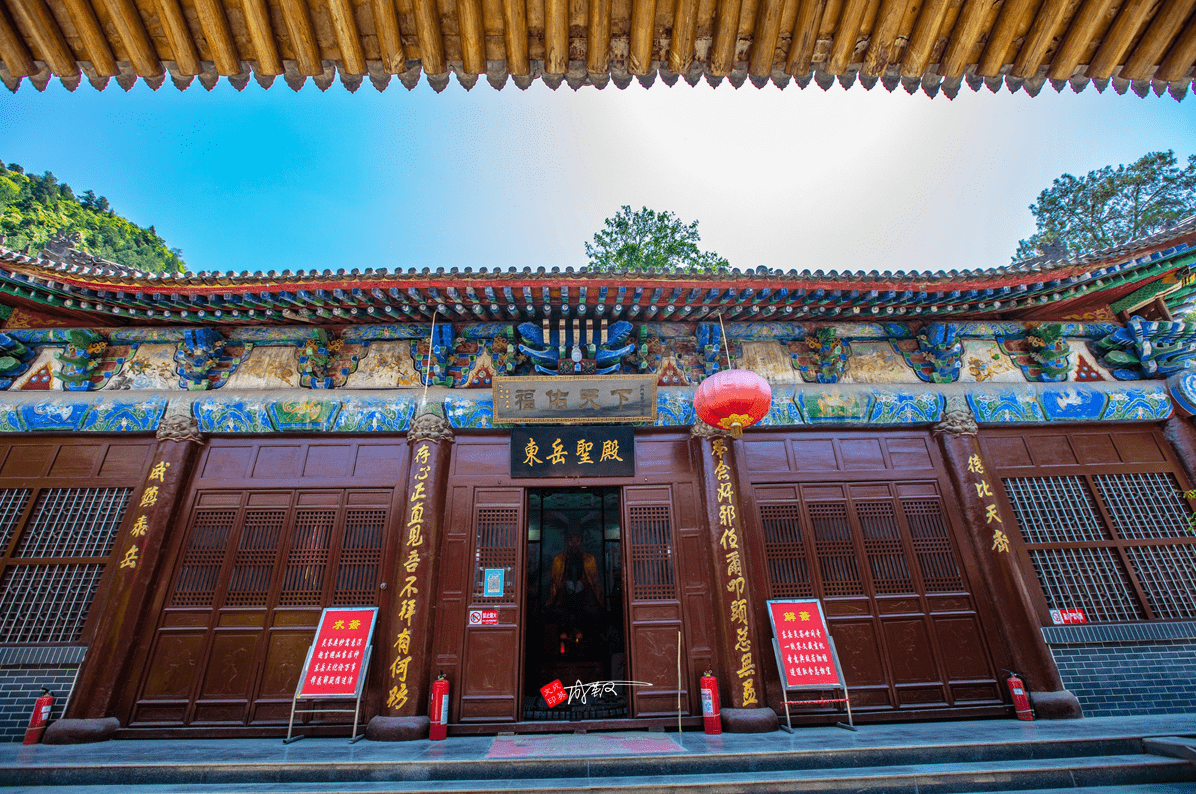

据史料记载,化羊庙的始建年代可追溯至宋代,历经元、明、清各代均有修缮,仅清代就有七次大规模修葺。鼎盛时期,庙宇建筑群规模宏大,拥有各类殿宇130余间,是鄠邑地区最具规模的宗教建筑群。可惜历经岁月沧桑,现存建筑已不足50间。近年来经过系统保护,现存的古建筑群坐北朝南,依山势而建,主要建筑包括庄严肃穆的头天门、气势恢宏的二天门、古朴典雅的五岳殿、精巧别致的献殿以及雄伟壮观的正殿等。

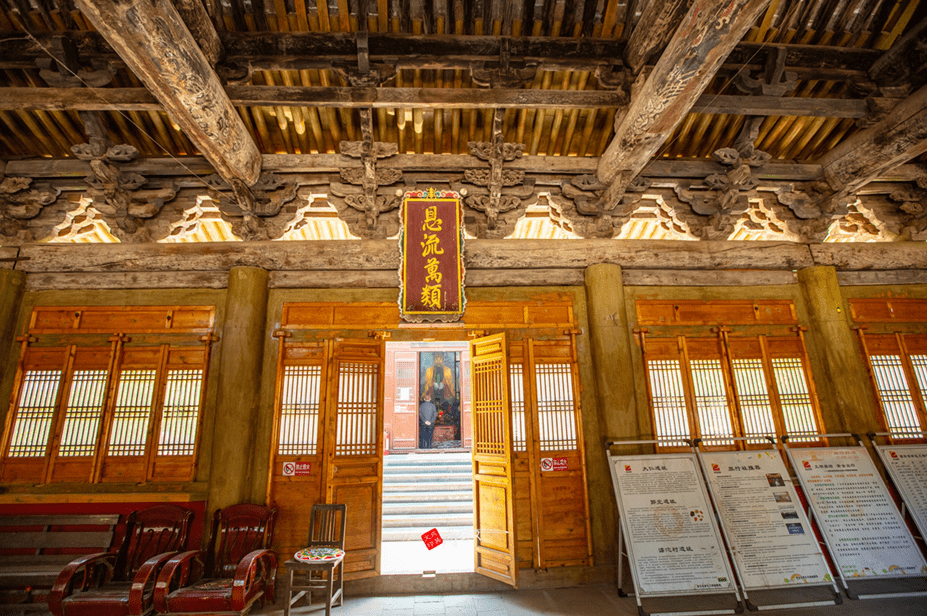

在这些建筑中,头天门、戏楼和东岳献殿三座建筑尤为珍贵,它们保留了原始的建筑风貌。其中,东岳献殿更是西安地区现存唯一的元代木构建筑遗存,具有不可估量的历史价值、文化价值、科学价值和艺术价值。

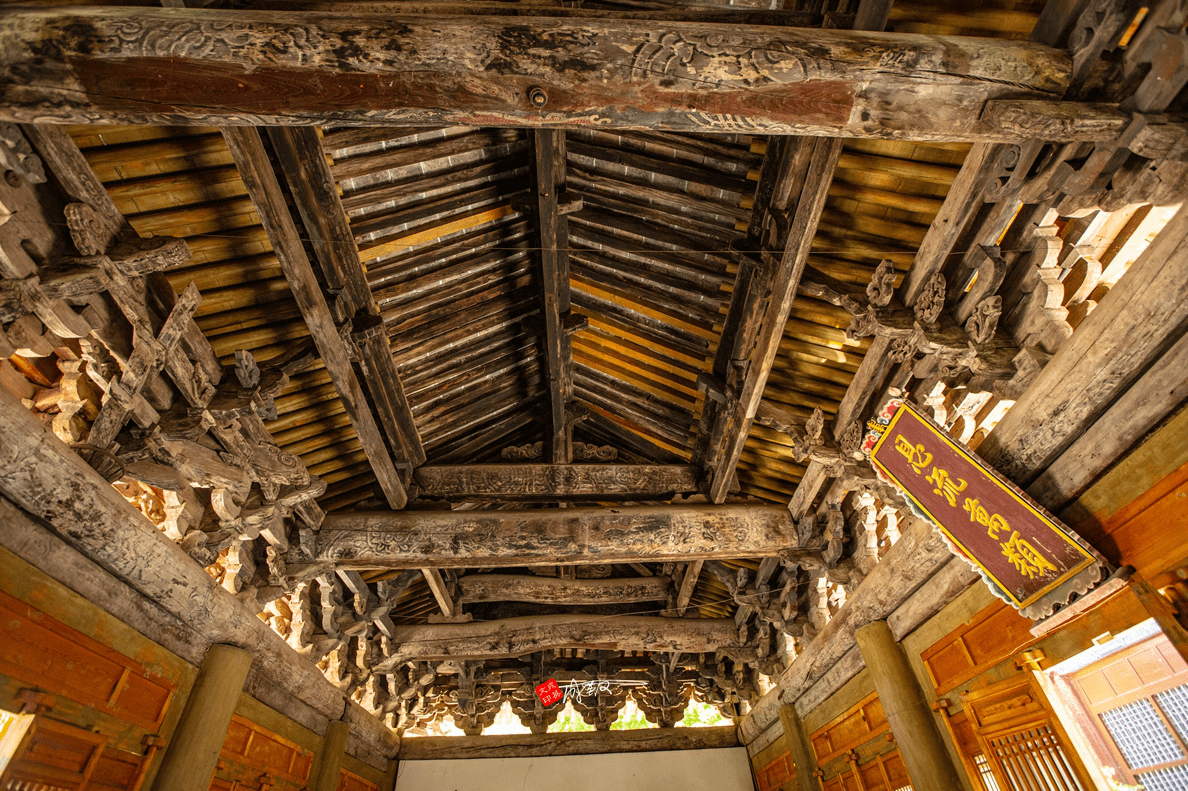

东岳献殿坐北朝南,面阔五间,进深达6.3米,建筑面积108平方米。这座砖木结构的殿堂采用单檐庑殿顶,屋脊装饰着精美的捏花琉璃,青灰色的布瓦屋面显得古朴典雅。其梁架采用五架梁结构,室内为露明造,前后檐及两侧山墙均装饰有五踩双昂斗拱。整座建筑气势恢宏,斗拱构件硕大精美,木构架体系复杂精巧,彩绘图案古朴大方,充分展现了元代大木构建筑的典型特征。作为西安地区罕见的元代木构建筑实例,东岳献殿为研究元代建筑技艺提供了珍贵的实物资料。

庙内现存两通重要的历史碑刻:明景泰三年(1452年)的重修古迹东庙岳记碑和嘉靖十一年(1532年)的化羊峪补修东岳庙记碑。这些碑文详细记载了庙宇历次修缮的经过,为研究化羊庙的历史沿革提供了第一手资料。

这座承载着八百年历史的古庙,曾长期鲜为人知,犹如一位隐居深山的隐士。近年来,随着文物保护工作的深入开展,化羊庙先后被列为省级重点文物保护单位。2019年,鉴于其珍贵的古建筑价值,更被列入第八批全国重点文物保护单位名录。如今,这座承载着历史记忆的古建筑群已免费向公众开放,让更多人有机会亲身感受这份珍贵的文化遗产。