| 姜谷粉丝 | 2025-11-25 21:51 |

|

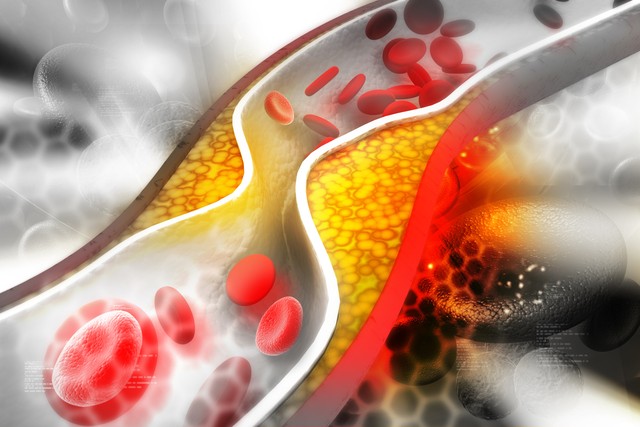

花生好吃不贵,营养也不少,很多人茶余饭后一把接一把地吃,嘴里还说着这是“养生小零食”。特别是中老年人,更是把花生当成日常保健食品,不炒不闷都不香,家里总要备一袋。但吃花生这事,看似简单,其实讲究不少。 有些人吃着吃着把血脂吃高了,有些人吃着吃着把血压也带上去了。问题不在花生本身,而是吃的时候总要撒点盐,或者干脆买那种加工过的咸花生,吃着有味儿,结果血管也“有味儿”了。  花生确实是个好东西,里面富含不饱和脂肪酸,尤其是油酸和亚油酸的含量比较高,对降低坏胆固醇、保护心脑血管确实有一定帮助。它还含有植物固醇、白藜芦醇等活性物质,这些成分都有一定的抗氧化能力,可以减缓血管内皮的老化过程,让血管更有弹性。 有研究发现,经常吃适量花生的人群,其低密度脂蛋白胆固醇水平相对较低,心血管事件发生率也更少。  不过花生好归好,一旦遇上“盐”这个搭档,原本的健康分就要被狠狠扣掉不少。盐的主要成分是氯化钠,高钠饮食与高血压之间的关系早已被大量研究证实。 钠摄入过多会造成体内水钠潴留,使血容量上升,进而引起血压升高。钠离子还会刺激交感神经兴奋,使血管收缩增强,加重心脏负担。长此以往,不仅高血压容易出现,脑卒中、冠心病等也会跟着来。  现在市面上很多所谓的“咸香花生”“五香花生”,实质上都加入了较多的盐分。有些人说自己吃得不多,但这种零食一般是越嚼越香,停不下来。随便一抓就可能吃下去几十粒,而盐分也在不知不觉中摄入了超标。 世界卫生组织建议每日钠摄入量不超过2000毫克,折算下来也就大约5克盐。可一袋调味花生就可能含盐3克左右,几口就吃掉一整天的一半量。  中老年人更需要警惕这个搭配。随着年龄增长,血管弹性下降,调节能力变弱。原本可以通过排钠机制维持平衡的身体,慢慢开始“管不住”。钠多了就出不去,血压就容易往上走。 有高血压病史的人,吃咸花生更是等于给血管“添堵”。哪怕药物控制得不错,一顿调味花生也可能让血压在几个小时内明显波动,这种短时内的血压高峰,对老年人心脑血管系统的打击非常大。  花生虽然含有对血管有益的脂肪酸,但脂肪含量本身也不低。每100克花生脂肪含量接近45克,其中不饱和脂肪酸占比较多,确实有一定好处。但一旦与盐结合,吃多了不仅摄入了过多钠,热量也一下子跟着飙升。 如果再搭配啤酒、腊味、熟食等高钠高脂食品,血脂控制也很容易出问题。有些人检查出来甘油三酯高、总胆固醇偏高,回头想想也没大鱼大肉,原来是“零食吃错了”。  对血管的伤害不仅仅来自高血压本身,血管内皮损伤是整个过程的起点。而钠离子摄入过多,会引起内皮功能紊乱,使得一氧化氮生成减少。一氧化氮是一种血管扩张物质,有助于维持血管张力平衡。 一旦其水平下降,血管更容易收缩,血压不稳,形成斑块的几率也增加。再加上高脂食物的助力,脂质更容易沉积在血管壁上,形成动脉粥样硬化,堵塞血流通道。  如果只是水煮或低温烘焙,保持原味,不加盐,不加油,它确实是个能被纳入健康饮食计划的优质脂肪来源。中老年人适当吃点,对稳定血脂、提高饱腹感、改善便秘等都有积极意义。 有研究指出,每周食用两到三次不加盐的花生,与较低的心血管病死亡率存在相关性。但前提是“清淡”“不过量”。 真正健康的吃法从来不是戒掉所有好吃的东西,而是在吃的时候懂得怎么搭配,怎么避雷。花生和盐,一个是天然植物种子,一个是饮食基础调味料,各自无害,一旦搭在一起,就成了血管健康的“绊脚石”。  特别是对中老年人来说,身体的代谢调节能力已经不如年轻人,吃任何东西都要有点“计算”的意识,不能只看口感,更要顾及背后的代谢负担。 不仅是花生,日常生活中还有不少类似“低调危险”的组合,比如咸菜+白粥、咸鸭蛋+稀饭、腌肉+米饭,这些组合虽然习惯,但背后的钠摄入量都不容小觑。 长期高盐饮食带来的血管硬化、血压失控、脑出血风险,并不是夸张。人们习惯把健康问题归因于大事,比如压力大、遗传、缺锻炼,但往往忽略了每天嘴里含着的那一点点“咸”。  吃花生是个细节问题,但它折射出的是日常饮食的整体意识。一个看似小小的食物搭配,可能决定了血压的变化、血脂的水平、血管的状态。 |

|