| huozm32831 | 2025-08-24 21:07 |

|

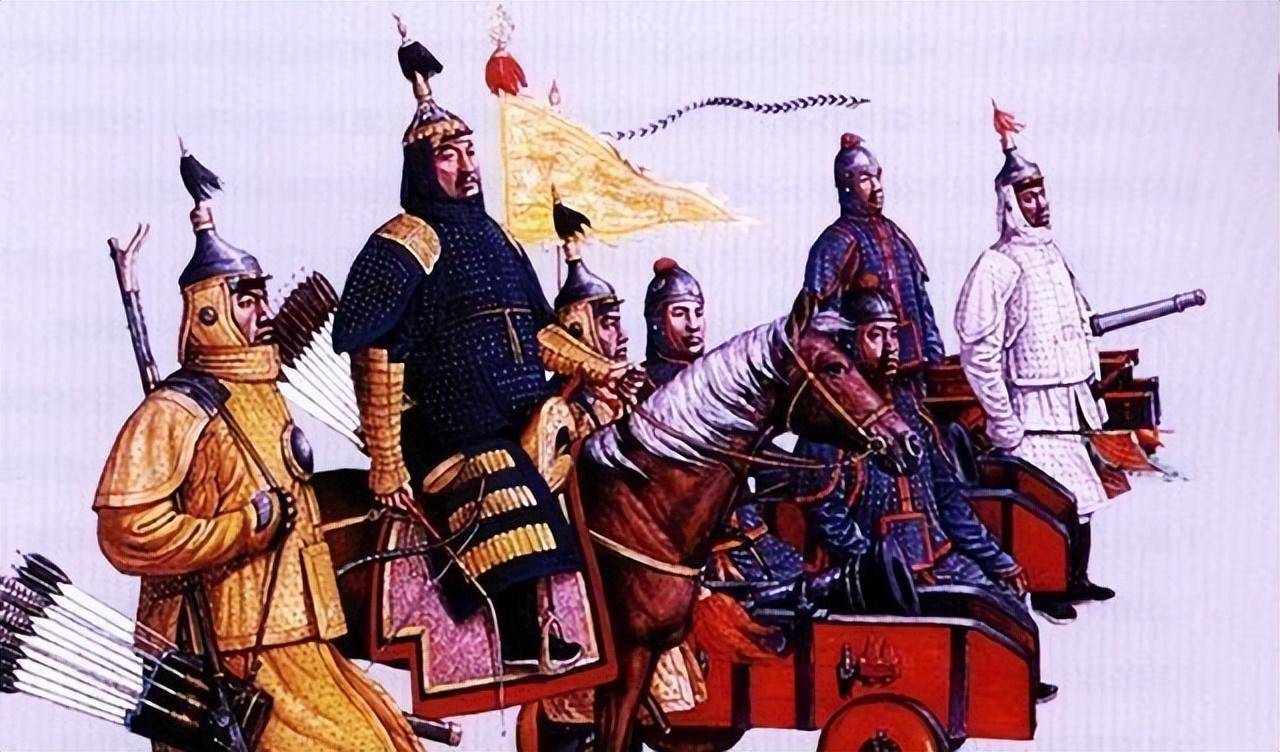

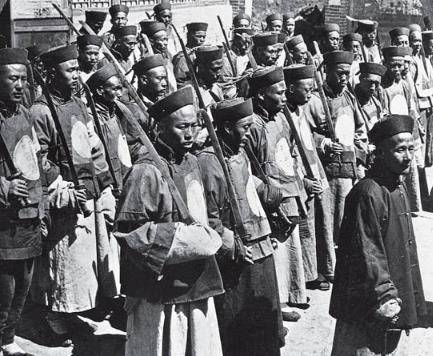

在许多人看来,明朝的火器科技相当先进,但到了清朝,似乎中国的火器技术就逐渐衰退,仿佛回到了冷兵器的时代。虽然这并非完全正确,但也并非毫无根据。直到太平天国运动爆发之前,确实有相当一部分清朝的军队依然采用冷兵器作战。然而,清朝并非没有火器装备,许多清军部队都配备了火器,且清朝能够成功建立政权、进入中原,部分原因就是得益于其火器的强大威力。  很多人误认为明朝的火器先进,往往是因为明朝的火器种类繁多,表面看起来颇具先进性,但这种看法并不完全准确。所谓“先进”往往是相对而言,明朝的火器虽种类多样,但技术含量却未必那么高。实际上,明朝许多火器的设计简单,很多都是不成熟的实验性武器,如早期的火门枪和结合冷热原理的火器。尽管这些火器在原理上具备一定的创新性,但它们在实际战斗中的效果远不如成熟的冷兵器。早期的火器战斗力有限,往往不能达到预期的效果。 许多人之所以认为明朝火器先进,往往受到了明代文人记载的影响。那些文人往往在书中夸大了火器的威力,甚至将一些本无实战价值的火器神话化。例如,在宋懋澄的《东征纪略》中,记载了某种叫做“将军炮”的武器,宣称其威力巨大,能“决血衢三里,草枯数年”。这种夸张的描述使得人们误以为明朝火器具备了超凡的威力,但实际上这些武器根本无法上战场,技术缺陷和威力不足使得它们并无实质战斗力。  事实上,许多明朝的火器自问世以来就面临着技术上的淘汰。虽然明朝确实有一些火器被发明出来,但它们的实际战斗效果非常有限,很多甚至根本无法与西方技术相抗衡。许多明朝火器,尤其是能够取得一些战斗成绩的,实际上大多来源于外来技术。像鸟铳、火绳枪、佛郎机炮、红衣大炮等大炮系列,许多都是通过外国传入的技术。  恰恰是这些外国引进的优秀火器,成为了清朝军队的宝贵财富。在清朝入关之前,很多先进火器就已经通过战利品和其它途径进入了清朝的阵营。清军逐渐意识到火器的巨大威力,因此大量吸收了外国的火器制造技术,并开始自主仿制。清朝政府专门征召了大量工匠来复制这些火器,甚至吸纳了许多欧洲的军事专家,开始了自己的火器制造。到了1631年,清朝工匠已经成功仿制出第一门西式火炮,并由皇太极亲自命名为“天佑助威大将军”,同时组建了专门的火器营进行生产。火器装备中,包括鸟铳、红衣大炮等先进武器一应俱全。  明朝末期,清军的火器已经是当时最强大的军火装备。与明军相比,清朝不仅在火器的质量和威力上领先,甚至在战术运用上也显得更加成熟。作为一个处于上升期的政权,清朝对火器的制造严格把控,做到了精益求精,而腐败严重的明朝军队却无法跟上这种进步步伐。同时,李自成和张献忠等起义军在此方面也处于严重劣势,无法与清军的火力匹敌。 值得注意的是,早在大凌河之战中,清军就已经出动了超过百门大炮,猛烈轰击明军的堡垒。这一火力配置足以证明清军已经不再是冷兵器时代的军队,反而在火器上占据了压倒性的优势。与此同时,清朝皇帝还邀请欧洲传教士来为清廷铸造火炮,像汤若望和南怀仁等传教士如果想获得清廷的重视,就必须具备铸炮的技艺。历史上,南怀仁便是为清朝铸造了500门火炮的关键人物。 清朝非常重视像红衣大炮、佛郎机炮等先进武器,这些武器的使用帮助清军在与明军、蒙古人、沙俄、朝鲜、缅甸、尼泊尔等众多国家和地区的战争中取得了重大胜利。清军强大的火力几乎成为了他们制胜的关键,在多个战场上发挥了至关重要的作用。  |

|