商汤灭夏是中国历史中一段不可忽视的重要篇章,但这段历史却充满了未解之谜。作为一位有着巨大历史功绩的君主,商汤的丰功伟绩并没有在甲骨文中被完整地记录下来。为何会出现这样的情况?夏朝真的叫夏吗?如果不是,那它又有其他什么名字?这个源远流长的文明是如何被商朝取而代之的呢?让我们一同追溯历史的足迹,探索那段深藏在时光中的秘密。

**夏朝的踪迹** 自古以来,中国人非常重视历史。每当一个朝代灭亡,新兴的王朝总会第一时间整理史书,记录前朝的重大事件。而根据史书记载,中国的第一个朝代大约出现在4000多年前的夏朝,随后是商朝。

然而,自从20世纪50年代二里头遗址的发掘以来,考古学家们始终未能找到与夏朝有关的文字记载。更让人费解的是,在商汤灭夏后,甲骨文中竟然也没有提到这一重大历史事件。关于商朝之前是夏朝的说法,事实上,都是后代的史书所记载的。那么,曾经存在的夏朝文明为何会在历史的长河中逐渐消失,几乎被遗忘呢?这一切背后,又隐藏着怎样的谜团? **甲骨文的发现**

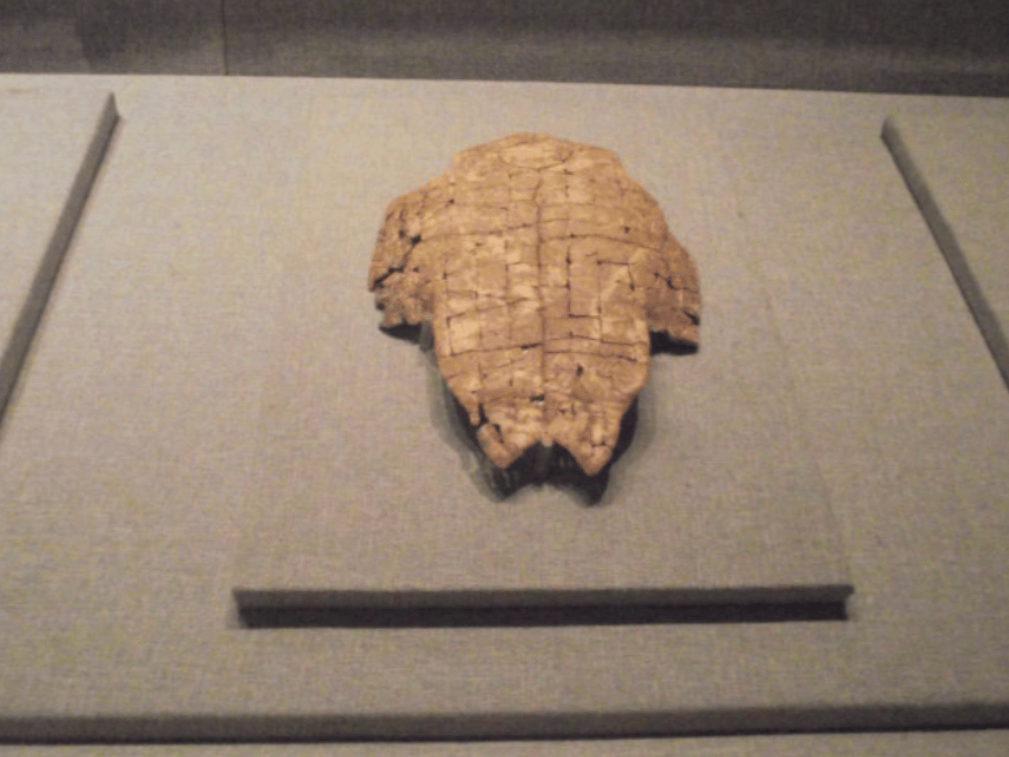

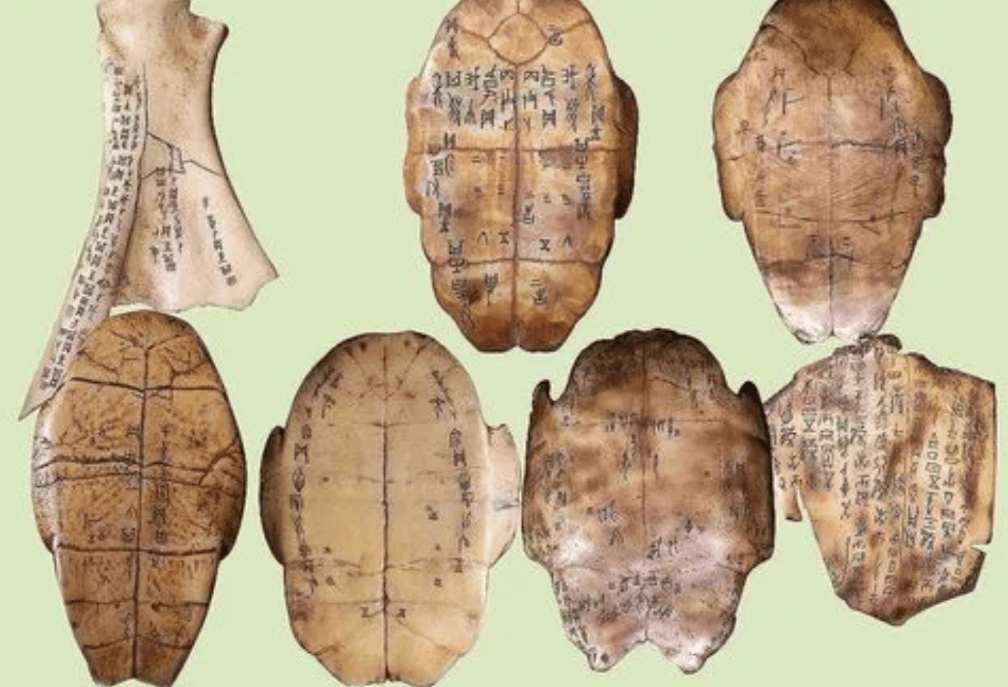

就在夏朝的历史迷雾笼罩之际,一块刻有图形文字的龙骨被意外发现,为破解这一谜团指明了新的方向。光绪二十五年(1899年),金石学家王懿荣在药材店偶然购买到一块刻有图形文字的龙骨。通过研究,王懿荣推测它属于商代。由此,甲骨文进入了学术界的视野。 原来,在商朝时期,商代王朝贵族十分热衷于占卜,几乎所有重要事务,甚至个人生活中的大小事宜,都要通过占卜来求神指示。无论是气候、征战、狩猎、疾病、生育还是祭祀,都需要占卜,并把卜辞刻在甲骨上。这些刻在甲骨上的文字便是后来的甲骨文。从1899年甲骨文首次被发现至今,考古学家已出土大约15万片甲骨,其中释读出的甲骨文字大约有2000个。这些文字记录了从盘庚到帝辛时期约270年的历史,涉及政权更替、战争、农业、渔猎、周边国家和族系等多个方面的内容。

**夏朝之谜** 然而,在这些甲骨文中,竟然没有提到夏朝这一名称。尽管甲骨文中确实有夏字,但它并没有指代一个王朝、国家或族群,而仅仅是表示烈日的意思。那么,夏朝是不是并非叫夏?它是否有其他的称呼?

历史学家们开始怀疑夏朝可能有其他的名称。经过查证,新的线索逐渐浮现。首先,在《诗经·商颂》中提到:天命多辟,设都于禹之绩。后来,在春秋时期的铜器《叔夷钟》上,又发现了类似的记载:咸有九州,处禹之堵。这些文献说明,尽管西周之后,史书中提到的夏朝称为夏,但这并不是夏朝唯一的名字,夏朝也可以用禹来代指。 此外,甲骨文中还频繁出现了西邑一词,这引起了学者们的注意。在《礼记·缁衣》中有提到:《尹吉》曰:惟尹躬天,见于西邑;夏自周有终,相亦惟终。而在《尚书·太甲》一书中,也有类似的表述。这表明,西邑与夏朝密切相关。

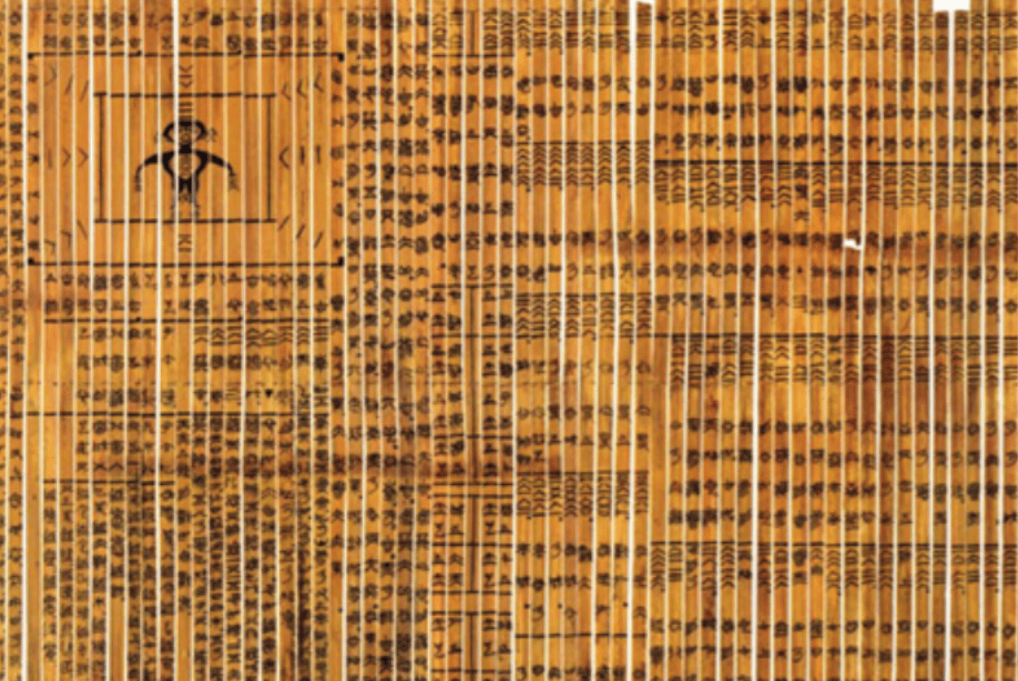

**清华简的发现** 然而,《礼记·缁衣》和《尚书》中的这些记载,因其作者不详且存在伪造的争议,所以并不能作为定论。直到2006年,夏朝的秘密才逐渐揭开。当年,香港一批竹简被盗掘出来,这些竹简后来被称为清华简。清华简约有2500枚,它们出土时未经过焚书坑儒,保存较为完好,能够最大程度还原先秦古籍的原貌。2008年,这批竹简被收藏于清华大学。

在《清华简·尹至》中,有一条记载:自西翦西邑,戡其有夏。意思是商汤从西方进攻,征服了西邑夏朝,战胜了夏朝的军队。在《清华简·尹诰》中也有类似内容,提到伊尹察觉到天命将亡西邑夏,他认为夏朝的民众不再团结,将会分裂或逃亡。从这些记录来看,西邑似乎就是夏朝的一个称呼。 **夏朝的称谓**

通过对这些新发现的线索进行分析,我们几乎可以确定,历史上所提到的西邑很可能就是夏朝的别名。那么,为什么夏朝会用西邑作为称呼呢?有学者推测,夏这个名字或许源自夏氏部落的图腾象形字,也可能是部落的名称,而西邑则可能指的是夏朝位于西部的地理位置,或是夏朝的都城名称。因此,西邑和夏有可能是同一个意思,代表同一个政权。 此外,甲骨文中也记录了商朝君主在西邑进行祭祀的情况。例如,甲骨文中有贞:于西邑之类的记录,表明商朝王室曾前往夏朝的旧址祭祀,以祈求夏朝神灵的庇护。这种祭祀活动,符合商朝人崇拜神灵、敬畏亡灵的传统。

**结语** 夏朝的历史,虽然在很长一段时间内被遗忘,但它的印记一直存在。通过解开夏朝名称的谜团,我们不仅确认了这个古老文明的确曾存在过,也印证了它对后代的深远影响。夏朝虽然早已消逝,但它的文化和精神,依然滋养着华夏大地,成为中华文明不可或缺的一部分。