在这个充满失望与迷惘的时代,仿佛快乐的面孔少之又少,忧伤却如影随形。为了逃避这份沉重的现实,让我们一起沉浸在书籍的世界中,找到心灵的安宁。大家好,我是历史君,专注于为读者收集那些满载时光印记的老照片,今天我将继续为大家呈现一组珍贵的历史影像。

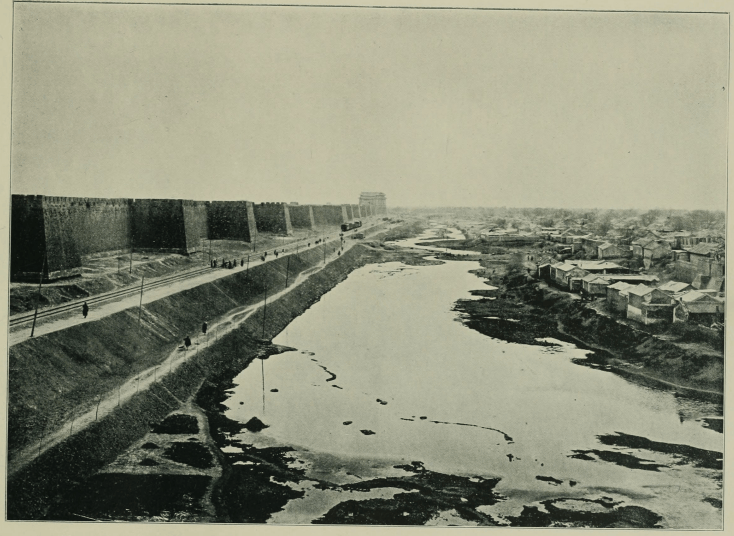

北京,这座璀璨的古都,以其悠久的历史和丰富的文化积淀闻名于世。从元朝到明清,北京始终都是国家的政治中心,承载着无数历史故事的古建筑错落有致,成为这座城市独特风貌的一部分。北京城的设计初衷是追求方正严谨,每个角落都力求完美呈现直角的结构。然而,奇怪的是,这座城池的西北角却显得十分缺失,这是为什么呢?

在元代修筑这座雄伟的城池时,工匠们严格遵循着“城方如印”的设计理念,不遗余力地将每个角落建造成直角。可到了明朝,却出现了不同的情况。随着时间的推移,内城、外城以及皇城的城墙因各种复杂的原因纷纷出现了缺角现象。尽管工匠在当时努力想要修建出完美的直角,但是西北角的城墙却总是频繁倒塌,始终未能保持完好。在接下来的百年里,这片城墙经历了一次又一次的重建,仿佛那是在与命运抗争,却仍旧无法逃离“屡建屡塌”的怪圈。

当工匠们在建造过程中遇到这些困扰时,他们联想到了“天倾西北,地陷东南”这一古老的说法,认为西北角总是无法支撑得住天空的重量,从而导致了城墙的频繁倒塌。因此,在后来的重建过程中,工匠们决定将墙体稍微向内挪动,摒弃了直角的设计,转而采用斜角的形式。经过这样的改动,西北角的城墙终于不再倒塌,似乎这一变革为它带来了“新生”。

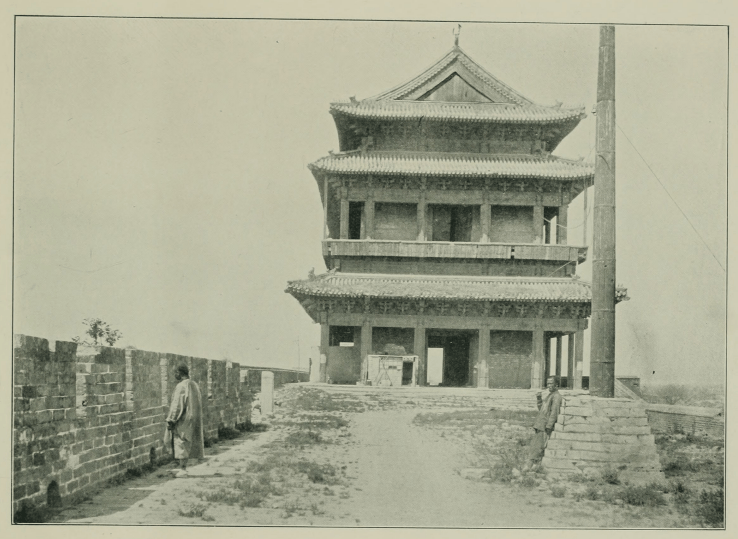

今天我们要分享的这组老照片,拍摄于1906年,拍摄者是一位日本摄影师。这些珍贵影像生动再现了那个时期北京城的真实面貌,让我们回到那段历史的瞬间,共同见证。

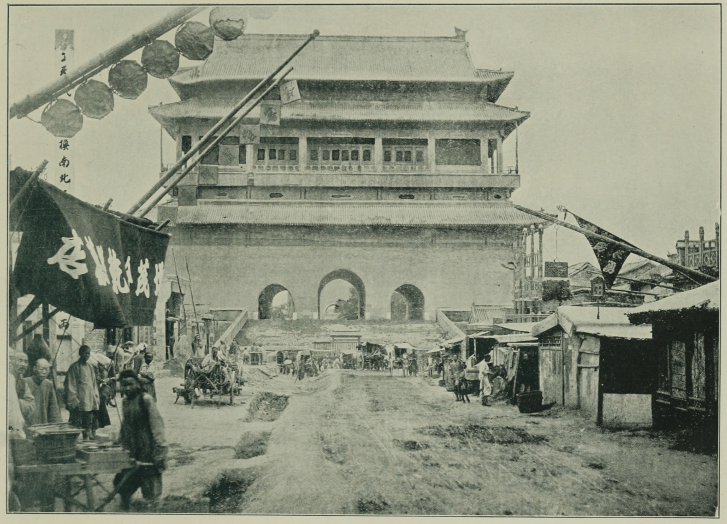

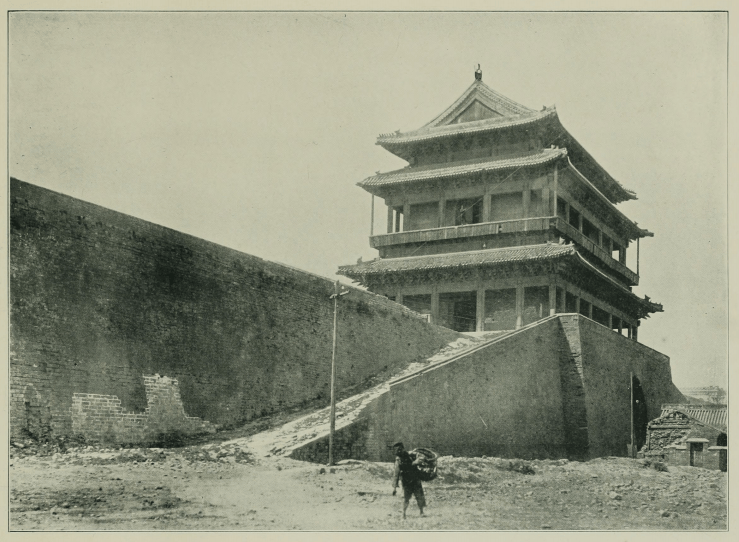

首先映入眼帘的是崇文门。这座历史悠久的城门始建于1267年,是北京城墙的一部分,如今依然屹立不倒,静静地诉说着往昔岁月。接着,镜头转向崇文门的侧面,画面里,一位身着简单破旧衣衫的老百姓,挎着一个装满东西的箩筐,步履艰难地走在街头,传递出生活的辛酸。

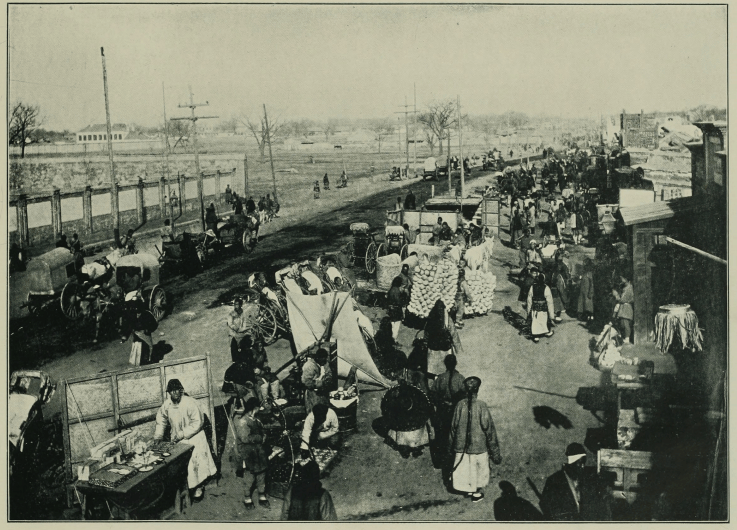

随之而来的是崇文门大街的热闹场景。照片中可以看到,街上的人们拖着长长的辫子,熙熙攘攘的小商贩在用尽全力吆喝,试图吸引来往行人的注意。尽管生活艰辛,但人们的面容中流露着难得的生机和希望。他们的衣着虽简陋,但在这种热烈的市井氛围中表现得无比生动。

而在崇文门外,商贩和马车交错着,街道上人流涌动,显示出一幅繁忙的市井图景。沉重的老北京城墙在阳光下显得尤为厚重,坑坑洼洼的道路依稀可见,用岁月的痕迹讲述着无数的故事。画面里,一位推着独轮车的市民,脸上带着一丝疲惫,仿佛在诉说着生活的辛苦与无奈。

此外,还可以欣赏到北京鼓楼的古老韵味,后门大街的繁华一隅,前门车站的交通繁忙,和前门大街热闹的场景以及前门三头桥的历史风貌。这些照片如同时光机,将我们带回那个充满故事和细节的年代,仿佛耳边还回响着当时的人们的欢声笑语和生活的点滴。