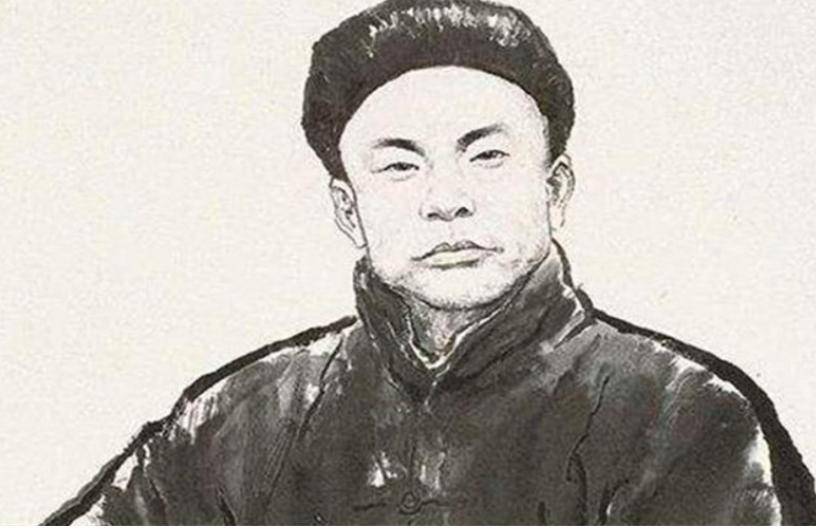

1898年,北京紫禁城的大殿之上,张三甲手提一柄重达一百八十斤的大刀,在金碧辉煌的大殿中舞得虎虎生风。

就在这一日,光绪帝龙颜大悦,将他钦点为“武状元”。

这让他成为清廷最后一位,也是整个中国科举史上最后一位冠以“状元”之名的武人。

他的传奇不止于此,霍元甲,一代武术宗师,在巅峰时期亲自挑战张三甲,最终仅两招便败下阵来。

那么,张三甲究竟有多厉害?他又有着怎样的结局?

武门之后

1876年,张三甲出生在开州(今河南濮阳)的一个普通村落。

张三甲的祖父,年少时便痴迷拳脚,拜访各路拳师求艺,历经寒暑,终成一方武术宗师,在本地开设“张家武馆”。

张三甲的父亲承袭家业,同样习武成癖,身手不凡。

在这样的环境中,张三甲几乎是伴随着刀枪棍棒的碰撞声成长的。

七八岁时,他已经能独自模仿父亲演练的套路,甚至连旁人都惊叹这孩子的天赋。

但张三甲并非只是仗着天赋好便自满的孩子,他的勤奋甚至超过了家中任何一个长辈。

夏天烈日当头时,别人避暑,他却赤膊苦练;冬日寒风刺骨,他也照常在雪地中挥拳打靶。

不过,张三甲很快意识到,张家武馆虽根深叶茂,却终究是池中之水,真正的大河大江,还在远方。

于是,十六那年,他开始走出家门,寻找更高的武学之道。

他先拜入洪拳名师安万杰门下,日夜研习硬桥硬马的刚猛拳法。

安师傅见他拳劲带风、气力沉稳,极为欣赏,倾囊相授,但张三甲并不止步于此,随即又北上,拜入武术世家杨国昌的门下。

杨家拳注重内外兼修,讲究以柔克刚,讲究变化无穷,与洪拳大异其趣。

而且,杨国昌见张三甲天赋秉异,性情沉稳,越发赏识,几年间,他不仅将毕生所学授予张三甲,还将自己的女儿许配给他为妻。

从那日起,张三甲不只是杨门弟子,更是半个杨家人,他也没有辜负这份重托,对岳父尤为恭敬,对武艺更加刻苦。

彼时的清廷,武举尚存,在一次次的切磋中,张三甲逐渐萌生了一个更大的念头:走进朝堂,通过武举考试,实现真正的功名。

光绪丁酉年(1897年),张三甲赴大名府应考武乡试。

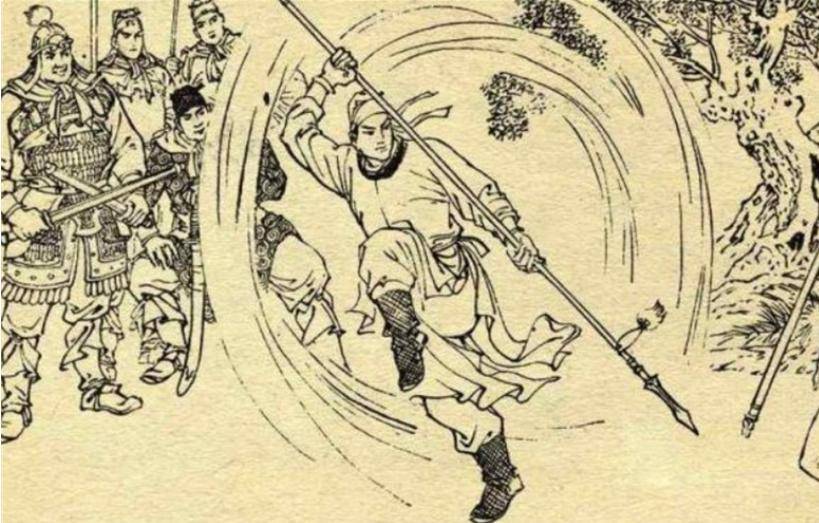

考场上,他大刀耍得虎虎生风,射箭环环中红,力拔千斤石锁,考官连连点头。

当榜单张贴时,他的名字赫然在列,成为武举人。

1898年,他启程进京,赴会试。

彼时京中汇聚各路高手,许多都是达官贵人的子弟,衣着光鲜、仆从成群,而张三甲却只身一人、布衣草鞋,旁人轻视,视他如“乡野草民”,甚至取笑为“穷猴”。

可谁也没料到,这个“穷猴”,会在考场上一鸣惊人,他的拳脚,势大力沉,一招一式皆合规矩,观者无不动容。

最震惊的是,那一口重刀,他舞得如行云流水,刀影翻飞间,直叫人拍案叫绝。

恰逢恭亲王奕䜣微服巡视校场,见张三甲风骨卓然,便收为门下弟子,从此名声大震。

三月后的殿试,张三甲再度以绝技惊艳满朝文武,连光绪帝都大呼过瘾,亲自钦点其为当年武状元,并任命为御前侍卫。

朝堂之上,张三甲披红戴花,列队接受百官朝贺,那一刻,他是整个京师最受瞩目的焦点。

比武交锋

成为武状元之后,张三甲依旧刻苦地钻研各家武艺,不断精进自己的拳脚与兵器使用。

正是因为这份专注和执着,使得张三甲名声越来越响,南北各地的武师,纷纷慕名而来,与他切磋技艺。

那些挑战他的人,有的来自武馆门下,有的是镖局中的高手,甚至还有军中的练兵教头。

张三甲从不推辞,也从不居高自傲,他尊重每一个对手,认真应战,每战之后还会虚心请教,总结得失。

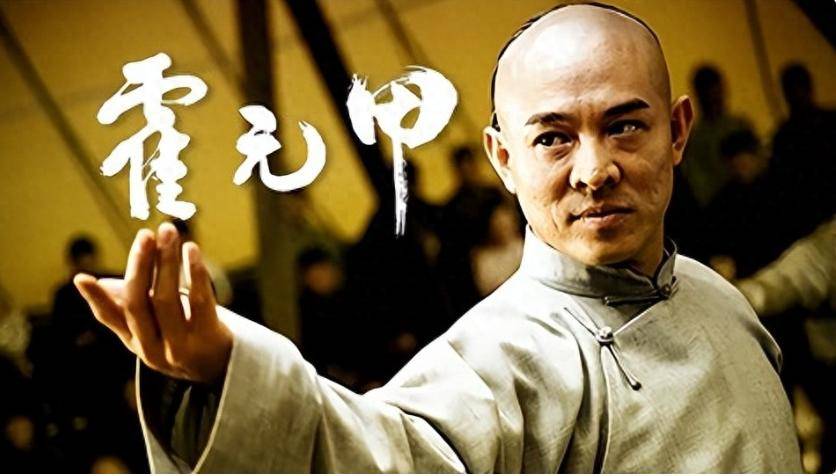

而这其中,最引人注目的,莫过于他与天津著名武师霍元甲之间的比武。

霍元甲,出身镖局世家,精通霍家祖传的“迷踪拳”,外号“霍大力士”,在天津卫可谓是家喻户晓。

他对张三甲的名字早有耳闻,心中敬佩之余,也颇有几分跃跃欲试。

比武的契机并不复杂——一次偶然的拜访中,霍元甲听闻张三甲能舞动重达百八十斤的大刀,顿时燃起挑战之心。

彼时张三甲年方二十出头,正是血气方刚之时,听闻霍元甲来意,他非但没有回避,反而欣然应允,亲自择日定场,坦然迎战。

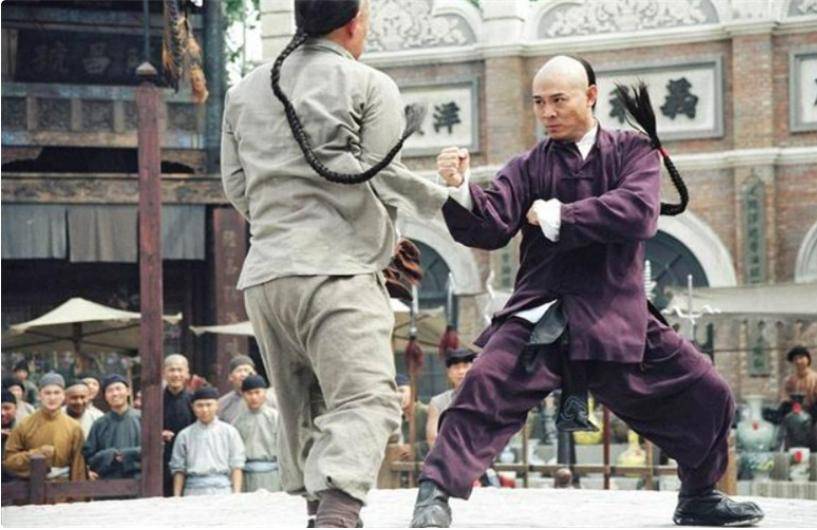

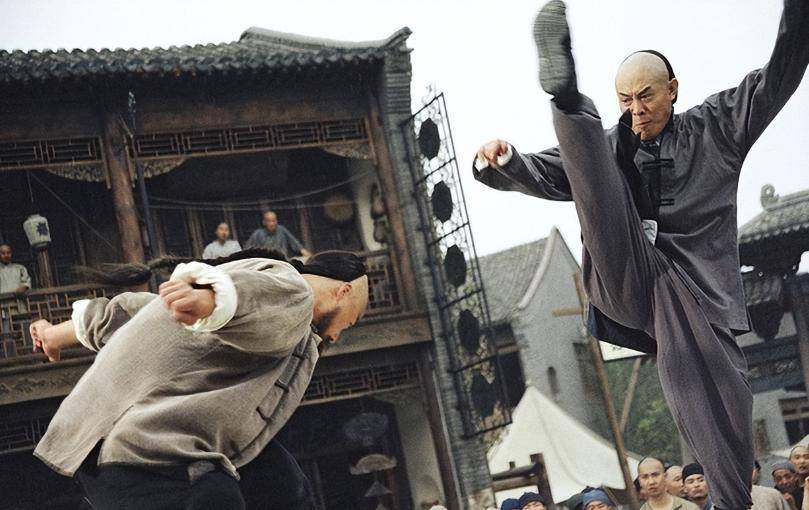

比武地点定在京郊一座空旷的练武场,虽说是切磋,但消息一出,不少武林人士、朝中大臣、甚至一些热衷拳脚的皇族成员都暗中前来观战。

第一招由霍元甲发起,他一出手便是霍家秘传的“游蛇穿林”,拳影交错,步法诡异,瞬息之间已绕至张三甲身侧。

然而张三甲并不慌乱,他脚步未动,双臂如楠木擎天,硬生生化解了霍元甲的攻势,连衣袍都不曾晃起分毫。

这一幕让围观者惊为天人——这等身法,这等定力,岂是常人所能为?

霍元甲心中一惊,知道张三甲并非徒有蛮力,而是真正练到“力化于身,气凝于骨”的境界。

他不敢轻敌,再度发动攻势,一记“风摆柳枝”扫堂腿横扫而来。

此腿势大力沉,乃霍家成名招式,许多对手皆在这一招下翻身跌倒。

张三甲依旧稳若磐石,他轻轻后撤半步,身形微转,一只手顺势拍下,看似无力,却精准扣住霍元甲的膝盖,借力卸势,竟将那扫堂腿彻底化解。

而后,他趁势出拳,使出一记“苍龙摆尾”,霍元甲急忙侧身避让,依旧被拳风扫中肩头,踉跄数步,勉强站稳。

至此,胜负已分。

张三甲收拳而立,神色不动,霍元甲则抱拳一揖,爽朗大笑:“好拳!我输了!”

二人皆是豪杰之士,虽然只过了短短两招,却已明白彼此高下,敬重之意油然而生。

比武结束后,许多武者奔走相告,称张三甲为“状元战神”,霍元甲也因其坦然认败的气度赢得更多敬仰。

这场比武,不仅让张三甲的威名达到顶峰,更令朝中对他刮目相看。

但也正是从这一天起,张三甲意识到,即便他技艺超群,即便他赢得了无数喝彩,他的人生,却已被禁锢在皇城高墙之内。

空有壮志

按理说,张三甲被光绪帝亲点为“武状元”后,他的仕途当如同高楼平地般层层上升,可命运似乎偏偏与他作对。

他被任命为御前侍卫之后,所面临的并非沙场征战、斩将杀敌的生涯,而是每日在皇宫内的枯燥巡逻、执戟站岗。

更重要的是,清朝末年,武举制度本已走到尾声。

更何况甲午战败后,清廷对自身军事体制的虚弱有了痛彻心扉的认知。

在这样的背景下,光绪二十六年(1900年),清廷颁布改革令,宣布从此废除武举考试。

就这样,张三甲成为了清朝最后一位武状元,这个决定,对张三甲无疑是沉重的打击。

另外,他曾不止一次上疏朝廷,请求外放任职,希望奔赴边疆、参与征战。

可是他的折子如泥牛入海,连回音都未曾有。

他知道,在这风雨飘摇的末世王朝,武人已经没有了应有的位置。

即便他真有一身本事,也不过是被囚于宫墙之内的摆设,他是武状元,却没有一场战争让他上阵;他是御前侍卫,却从未护驾出巡、护国征敌。

比他年长的前辈们有的还在为“重设武科”奔走呼号,而年轻一代的武者,则在目睹张三甲的处境后纷纷改学洋务、投身军校。

新式军事训练已在京津一带兴起,清廷引进德国、日本军制,组建新军,放弃传统武术训练。

而最令他痛心的,莫过于整个武举制度的覆灭,那曾是无数寒门子弟翻身的阶梯,是武者立身立命之本,是千百年来“文有状元、武有榜眼”的荣耀。

如今却被一句“不中用”便彻底废弃。这不仅是张三甲一人的失落,更是整个武门的绝望。

于是,不久之后,他递交了辞呈,请求离开宫廷,回归家乡,但张三甲的故事,并未就此结束。

英年早逝

张三甲回到故乡时,乡亲们闻讯纷纷前来探望,那个曾以状元之姿载誉归来的少年,如今再度归来,却是眉眼消瘦,神色萧索。

张家老宅依旧,门前的杏树也依旧,只是人心早已不同,父亲已卧病在床,母亲老眼昏花,昔日教他习武的长辈们,有的离世,有的落魄。

张家武馆也因战乱与经济凋敝,门可罗雀,昔日热闹的演武场,如今只剩空荡的擂台。

张三甲默默重开了张家武馆,他开始重新招收学徒,亲授拳法刀法,试图将自己所学倾囊相授,

他白日授课,夜晚独练,从不懈怠,可命运再次以残酷的方式回应了他的坚持。

长期郁结的心事、宫中生活的压抑、失意后的焦虑和乡野生活的清贫,让他逐渐染上疾病。

他开始夜不能寐,食不知味,体重迅速下降,变得削瘦嶙峋。

他从不对人提起,只是默默喝药、强撑着继续授课。

直到有一天,他终于再也撑不住。

那天清晨,他像往常一样起床练功,却在院中晕倒,徒弟们吓得四处求医,可为时已晚。

回乡一个月左右后,这位昔日的“少年英雄”“宫中侍卫”“天下第一武状元”,在乡间小屋中,含恨而终,年仅二十二岁。

他死后,张家武馆由其弟张四甲接手,为纪念哥哥,他将武馆更名为“状元武馆”,以此传承张三甲的精神。

而他的故事,也被后人口口相传,他如何以凡人之身拔得武状元之首,如何与霍元甲比武两招定胜,如何最终被时代遗弃,又如何坚持传武至生命尽头。

可惜,历史没有假设,张三甲未能活出他应有的光辉岁月,也未能亲眼见证新时代的到来。

他用短短二十二年,撑起了一个武人最后的尊严,也映照出一个即将坍塌的王朝的影子。